Поиск. «Лыжбат» расследует

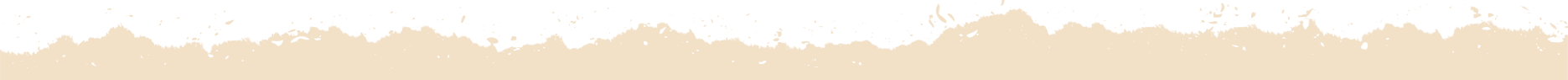

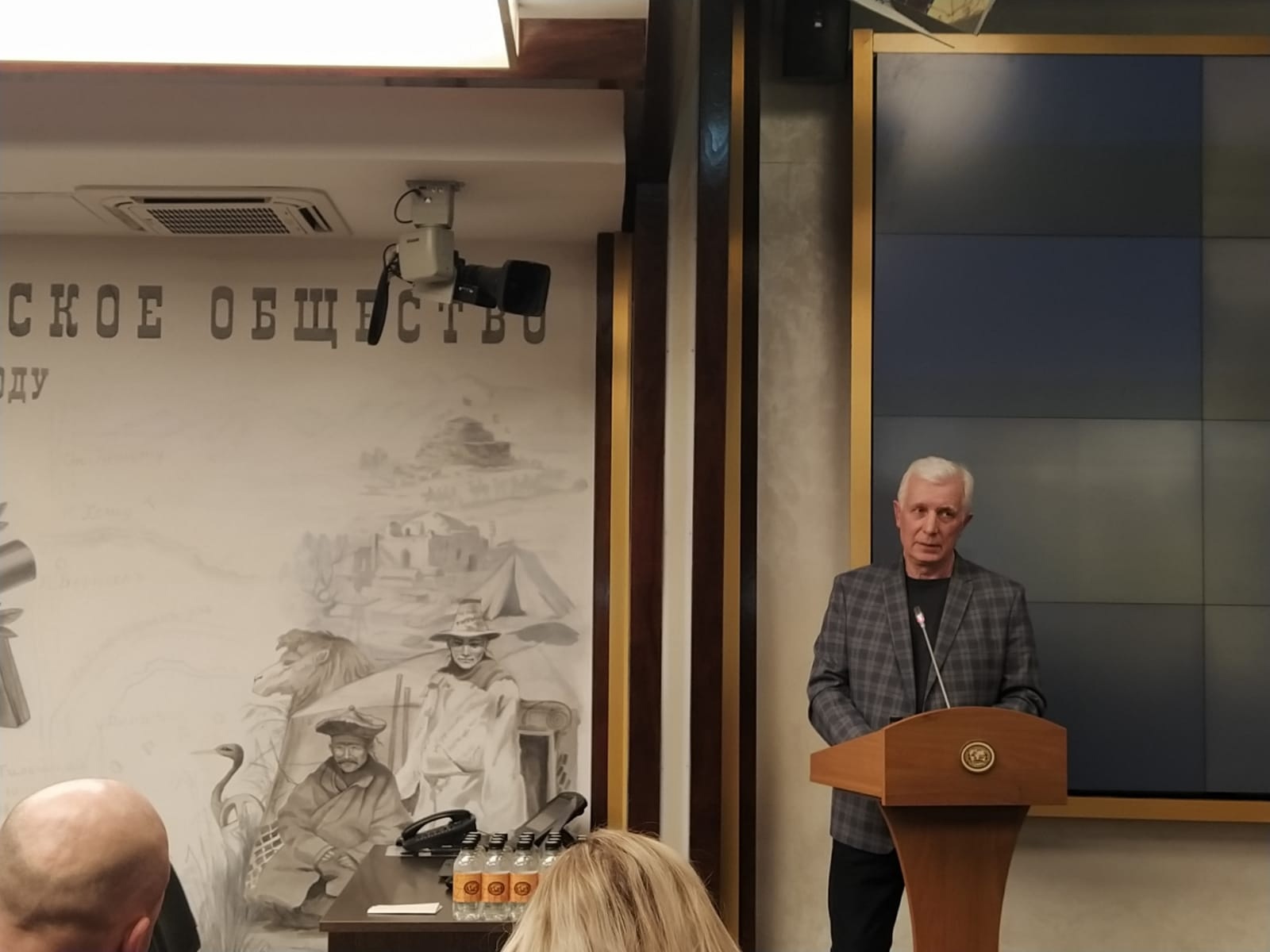

В медиацентре Русского географического общества состоялась презентация книги «Лыжбат» и одноимённого фильма. Авторы поисковик Иван Анохин и режиссёр Игорь Давыдов завершили многолетнее историко-документальное исследование военного пути легендарного лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшего в феврале 1943 года в гжатской деревне Лёскино.

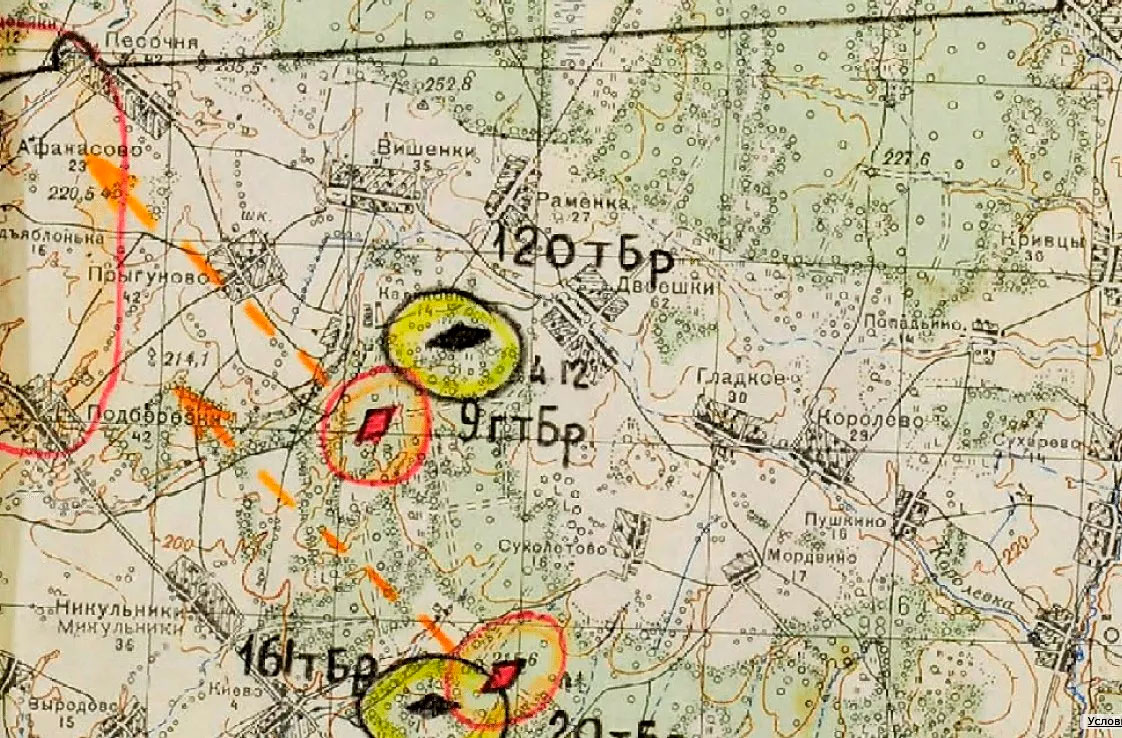

«Зимой 1943 года 29-я гвардейская стрелковая дивизия держала фронт в нескольких километрах к востоку от города Гжатска (сейчас Гагарин). Лыжный батальон, входящий в её состав, получил особое задание. 23 февраля ночью под прикрытием обильного снегопада отряд прорвался через вражескую оборону и занял деревню Лёскино, выбив оттуда немцев. Противник, подтянув резервы, взял прорвавшихся в кольцо. Более суток гвардейцы-лыжники держали оборону в ближнем тылу вражеских войск и трижды вызывали огонь своей артиллерии.

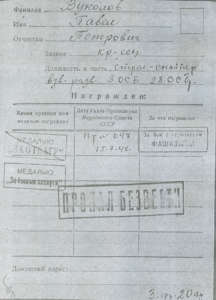

В последний раз – на самих себя. Все бойцы батальона долгое время числились пропавшими без вести, но в 2015-2016 годах поисковый отряд нашёл в районе деревни несколько массовых захоронений» (РГО).

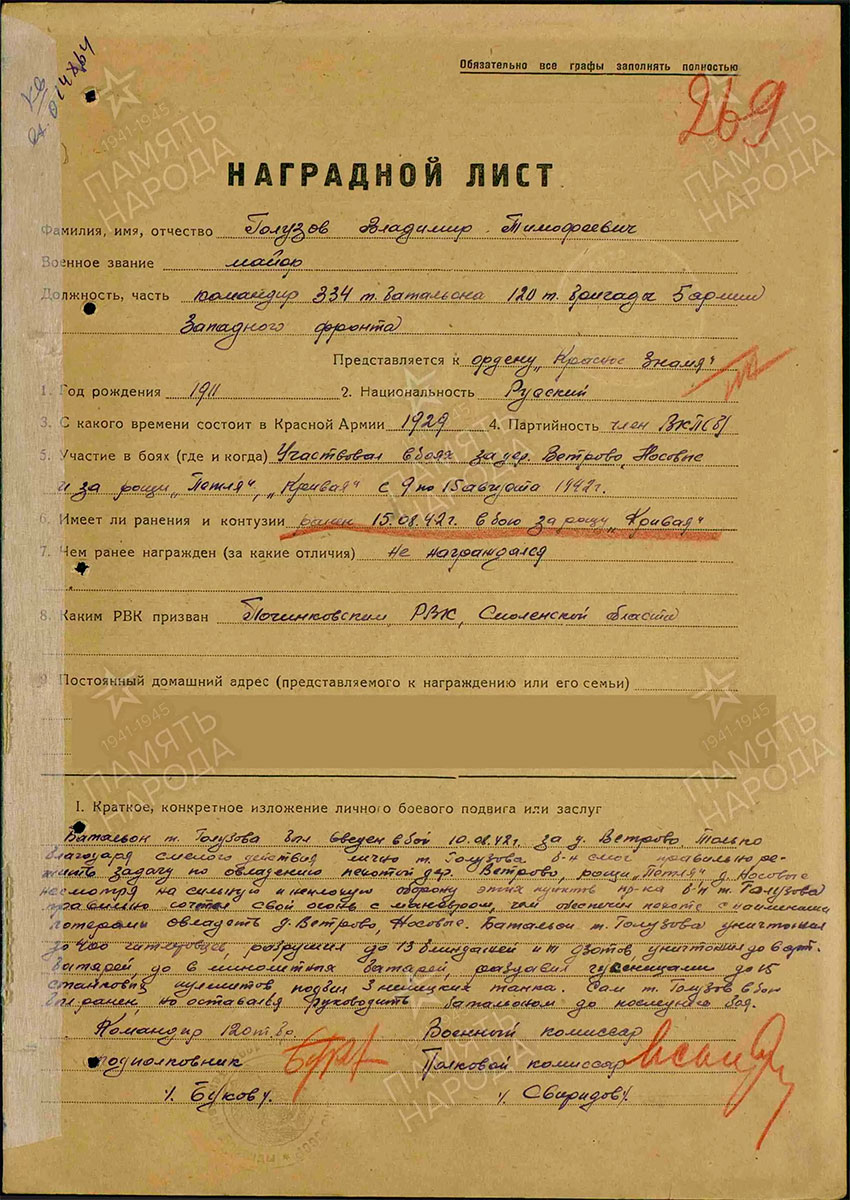

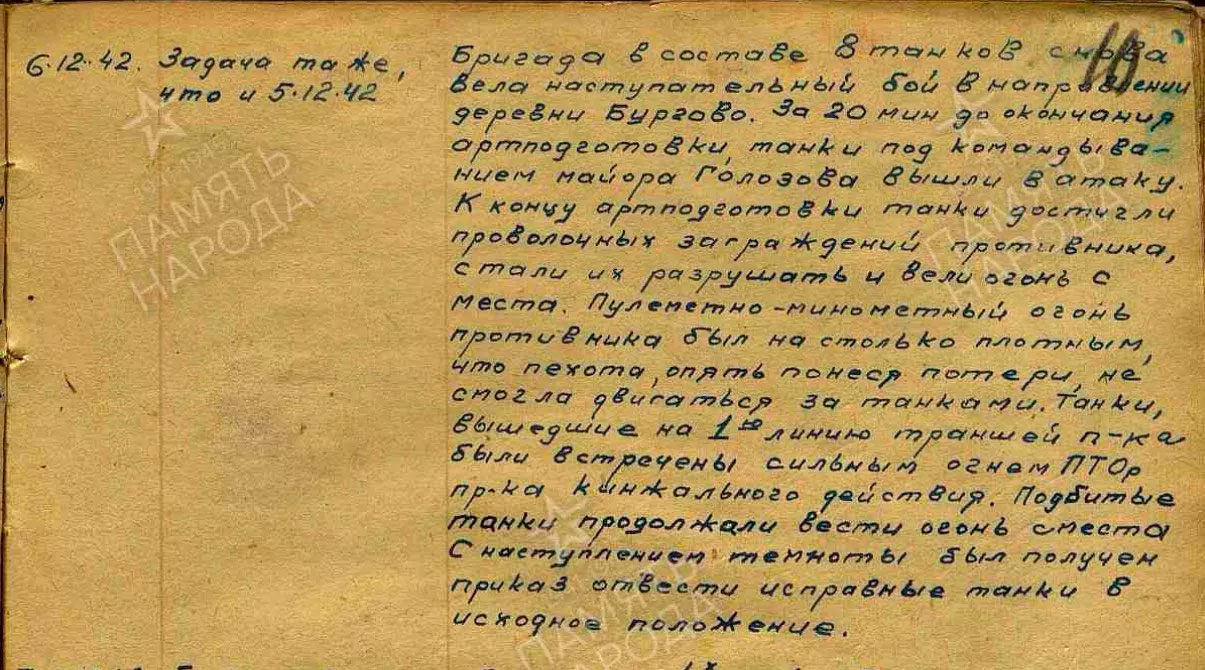

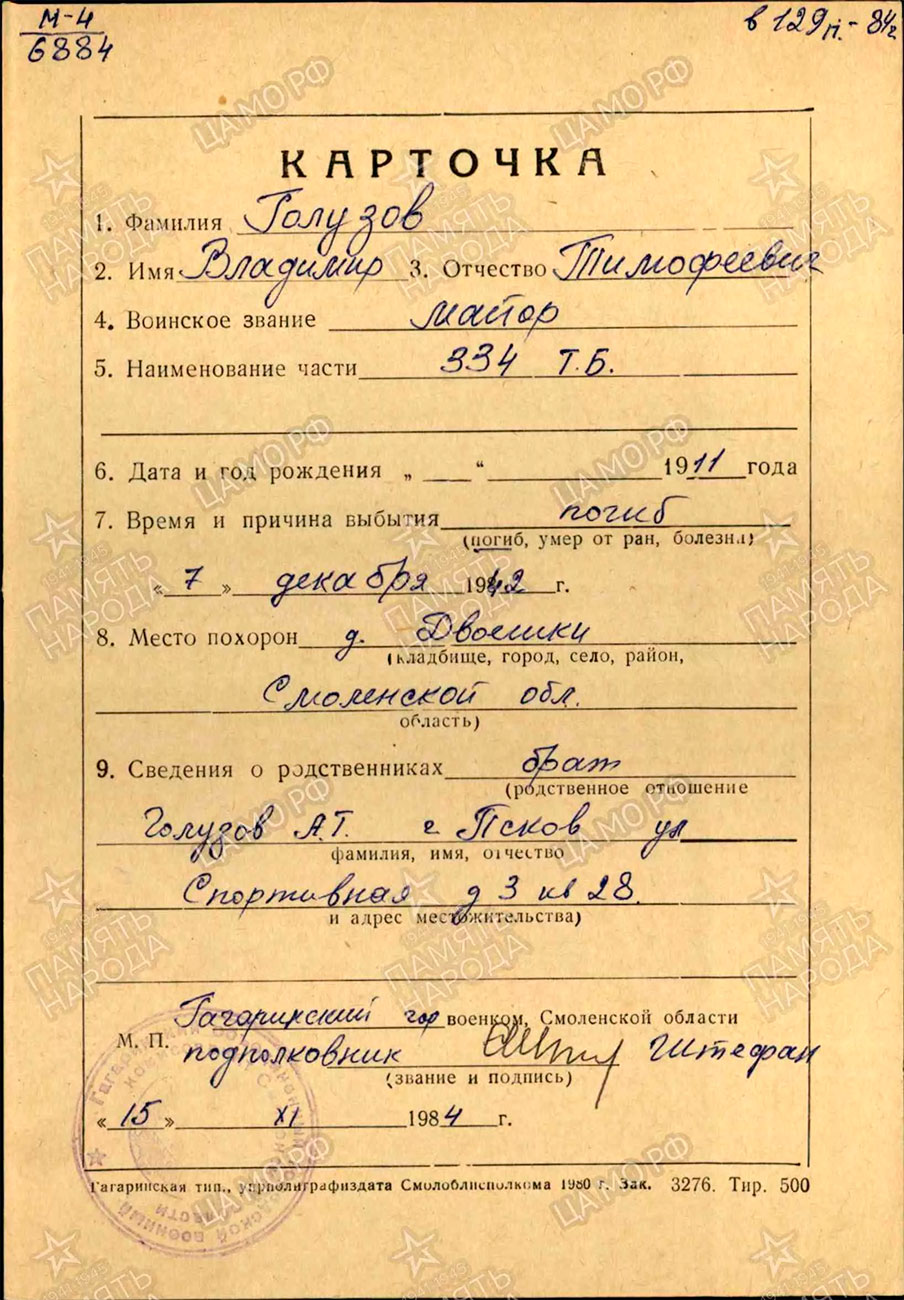

150-страничное издание не военно-полевой роман, а серьёзное исследование рейда лыжного батальона в тыл врага в ходе наступления частей 5 армии Западного фронта, которое поисковик группы «Рейд» Иван Анохин вместе с единомышленниками проводил в течение десяти лет. Каждый эпизод военного пути лыжбата, описанный в книге, подтверждается документами.

«Книгу писал лет десять по материалам из различных архивов – российских, зарубежных, семейных. В книге две части. Первая – рассказывает о создании легендарной дивизии, о лыжном батальоне, о разведке на линии фронта, проходящей в границах современного Гагаринского района. Это исчерпывающие, насколько возможно, сведения, с документальными источниками, подтверждёнными ссылками. Вторая часть книги – о современной работе, которая велась поисковыми отрядами и в результате которой были найдены 79 человек, захороненных затем в Лёскино», – рассказал Иван Анохин.

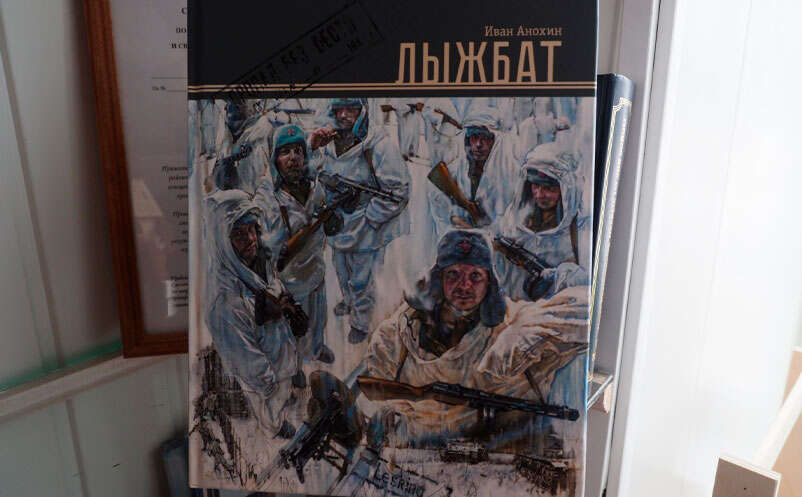

Главной особенностью повествования являются фронтовые биографии участников боя, которые бы не обладали столь детальным описанием, если бы не тщательная переписка поисковиков с родными солдат, знакомство с письмами, которые они отправляли домой, семейными фотографиями, воспоминаниями. Всё это наследие представлено в издании, названо каждое установленное имя гвардейца. В этом отличительная черта поисковиков – воссоединить связь поколений, передать потомкам память о защитниках Родины, каждый отважный шаг которых приближал Великую Победу.

В презентации военно-исторических работ, прошедшей в стенах Русского географического общества 1 марта, участвовали поисковики, родственники солдат лыжного батальона Соколова, Русских. Приняли участие в мероприятии представители Российского центра судебно-медицинской экспертизы. На данный момент они проводят исследования по изучению и сравнению генетического материала. Благодаря исследованию удалось установить 11 имён солдат лыжного батальона.

Фильм «Лыжбат» Игорь Давыдов снимал около пяти лет. В основе сорокаминутной документальной киноленты – зарисовки о том, как поисковики работали в поле, в архиве, как встречались с родственниками и шаг за шагом восстанавливали детали боя и судьбы лыжников.

Книга «Лыжбат» издана АНО «Центр современной истории», руководителем которой является Иван Анохин, и поисковой группой «Рейд» – командир Руслан Лукашов. Центр ведёт несколько проектов с Русским географическим обществом, поэтому презентация книги и фильма состоялась на площадке РГО.

Поиск продолжается. Хотя бы потому, что память о Солдатах Победы нужна нам, живым.

Фотоматериалы: Иван Анохин, Светлана Васильева

Лыжный батальон

Руслан Лукашов

В небольшом селенье, на равнине снежной,

Окружён кольцом врага со всех сторон,

Истекая кровью, потеряв надежду,

Дрался наш гвардейский лыжный батальон.

Накануне в штабе, важно и красиво

Генерал комбату объявил приказ:

«В эту ночь, под праздник, приступить к прорыву,

Вслед пойдёт бригада и поддержит вас».

И февральской ночью в рейд пошли ребята,

Укрываясь плотным покрывалом тьмы.

И замельтешили в белых маскхалатах

По тылам фашистов призраки зимы.

Ранним утром с боем в Лёскино пробились,

В радио-эфире прозвучал доклад:

«Мы в деревне этой прочно закрепились».

«Понял! Есть держаться!» – отвечал комбат.

Вскоре на равнине зачернели танки,

В грохоте разрывов затряслась земля.

Серые фигурки, будто на гулянке,

Шли неторопливым шагом по полям.

И, увидев это, все преобразились,

Пробил час поспорить со своей судьбой.

Жители деревни в блиндажах укрылись,

Начался тяжёлый и неравный бой.

Снег покрылся всюду пятнами воронок,

Цель находят пули и дома горят,

Таят с каждым часом силы батальона

И на связь выходит раненый комбат.

А в ответ: «Держаться! Дай координаты!

Вас сейчас поддержит главный бог войны!

Ну а помощь будет, слышите, ребята,

Вы ещё немного простоять должны».

Разлетались избы, словно из картона.

Мёртвых стало явно больше, чем живых,

Не сдались врагу остатки батальона,

Новые атаки не сломили их.

Вот у всех залиты кровью маскхалаты,

Бой идёт уже на улицах села,

Штучный счёт патронам, кончились гранаты,

А бригада в помощь так и не пришла.

Лыжники сражались и никак не знали,

Что комдив их, батя, стиснул кулаки.

Как в армейском штабе всё переиграли

И фигурки сняли с шахматной доски.

Тишина в эфире, а на небосклоне

Красные ракеты вместо звёзд зажглись.

Это помощь ждали в лыжном батальоне,

Истекая кровью, ждали и дрались.

Вдруг радист услышал отголоски боя,

Разобрал, сквозь грохот, только пару фраз:

«Всё, прощайте, братцы, нас осталось двое.

Умираем, дайте весь огонь на нас»…

В небольшом селенье, на равнине снежной,

Окружён кольцом врага со всех сторон,

Истекая кровью, потеряв надежду,

Погибал гвардейский лыжный батальон.